|

광복 80주년…수원 독립운동 역사를 기억하는 공간과 근대 건축물 소개 수원시 개발한 인문기행 코스 따라 걸으며 수원지역 독립운동史 되새기기 만세운동터, 청년지식인 길러낸 근대 종교시설, 수원을 지킨 외국인도 ‘기억’ |

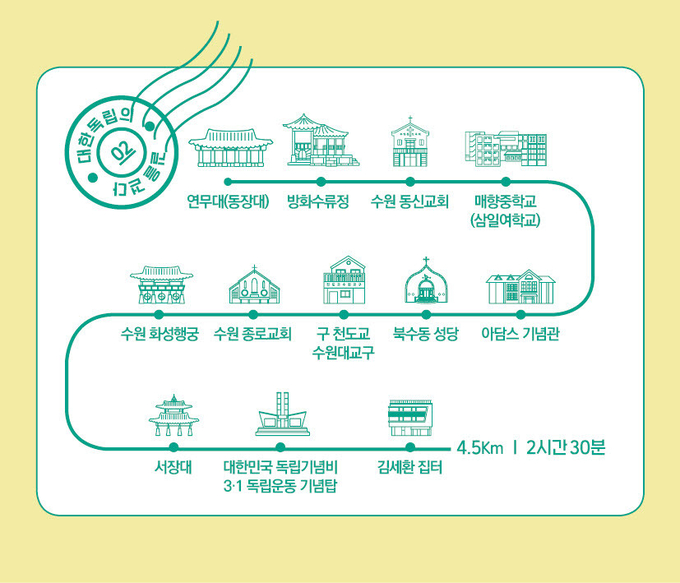

[정도일보 고정희 기자] 일제 강점기 격렬했던 수원 지역 저항의 역사는 100년의 시간이 흐른 지금도 구도심 곳곳에 남아 있다. 총칼 앞에서도 독립을 향한 굳은 의지를 지켰던 의인들은 사라졌지만, 그 흔적은 근대 건축물과 공간에 그대로 새겨져 있다. 광복 80주년을 맞아 수원지역 독립운동의 길을 더듬어 볼 수 있는 좋은 방법이 있다. 수원시가 만든 근대 인문기행 중 대한독립의 길을 따라 걸어보는 것이다. 총 4.5㎞가량을 둘러보는 데 넉넉하게 3시간가량이 소요되니 더위가 시작되기 전에 수원의 독립 운동 핵심지와 독립운동가의 숨결이 머물렀던 공간들을 돌아보길 추천한다.

◇만세 운동을 기억하며, 연무대~방화수류정

독립의 길 코스의 시작은 ‘연무대’다. 지금의 평온한 모습과 달리 100여년 전 이곳 연무대에는 독립을 염원하는 민초들의 함성이 울려 퍼졌다. 수원 장날이었던 1919년 3월16일 일본의 침탈로 핍박받던 상인을 중심으로 모인 수백명의 수원사람들이 창룡문 안 연무대부터 만세를 외치며 팔달문과 종로 방향으로 번져 나갔다.

연무대는 정조대왕의 친위대인 장용영 군사들이 무예를 연마하던 훈련장으로 사용된 넓은 공간으로, 푸른 잔디밭이 시원하게 펼쳐진다. 사시사철 연날리기와 활쏘기를 즐기는 사람들이 찾아오고, 인근 주민들이 산책과 여유를 즐기는 사람들이 자유롭게 이용하고 있으니 여유로운 분위기를 느껴보기 좋다.

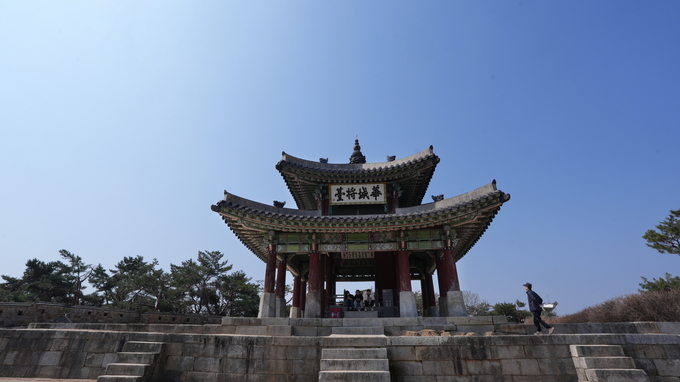

성곽을 따라 북쪽으로 내려오다 오른쪽에 나타나는 아름다운 정자 ‘방화수류정’은 수원지역 독립 운동사에서 빼놓을 수 없는 장소다. 수원 만세운동의 발화점이기 때문이다. 1919년 3월1일 수원 출신 독립운동가 김세환의 지시 아래 청년 지식인들이 방화수류정 부근에 모였다. 저녁때 횃불을 밝힌 시위대는 동쪽 방향 봉수대와 서쪽 방향 서장대로 봉화를 이었다. 당시 수원상업강습소 교사였던 김노적은 주도자로 검거돼 고문과 구타를 당했다.

독립의 결의로 가득 찼던 방화수류정 일대는 100여년이 지나 수원의 피크닉 명소가 됐다. 용두암이라는 바위 위에 세워진 아름다운 정자에서 용연을 내려보면 수원화성의 아름다움을 실감할 수 있다. 선조들의 희생과 의지를 거름 삼아 평화로운 오늘의 일상이 피어났음을 기억해야 하는 장소다.

◇종교와 근대교육이 흐른 길, 수원동신교회~매향1교

다음으로 방화수류정에서 화홍문 방향으로 수원천을 따라 가면서부터는 수원지역의 종교와 교육기관을 중심으로 항일의 역사 속 외국인들의 흔적을 확인할 수 있다.

독특한 외벽 색과 건물 디자인으로 시선을 사로잡는 ‘수원동신교회’가 그중 하나다. 이 교회는 1900년 8월 수원에 설립한 성서강론소부터 120년 역사를 이어온 곳이다. 일본 개신교 역사상 최초의 해외 선교사이자 수원에 이주한 최초의 일본인이던 노리마츠 마사야스가 성안에 초가 한 채를 마련해 시작했다. 한복을 입고 짚신을 신는 등 조선인으로 살며 선교활동을 했다고 알려진 일본인이다.

조금 더 가면 ‘매향중학교’와 ‘매향여자정보고등학교’가 나온다. 1902년 수원 최초의 여성 근대교육기관으로 설립돼 독립 영웅들을 배출해 낸 삼일여학교가 뿌리인 학교들이다. 현재의 부지에 학교를 세운 사람은 미국에서 온 밀러 교장이었다. 수원의 여학교 발전에 30년간 헌신했던 밀러의 은퇴를 앞두고 수원 부자들의 기부로 세운 송덕비가 지금도 남아 있다. 기념비는 그녀의 한국 이름 ‘미라’를 따 전면에 ‘미라교장기념비(美羅敎長記念碑)’라고 적혀 있다.

바로 옆 삼일중학교 교정에는 경기도 기념물로 지정된 ‘아담스기념관’이 있다. 개화기 교육을 통한 선교를 목적으로 한 삼일남학교가 전신인데, 붉은 벽돌로 지어진 2층짜리 아담한 건물은 미국 노스 아담스(North Adams) 교회의 후원으로 건립됐다. 수원 출신 독립운동가 임면수가 만주에서 돌아온 뒤 신축 공사 감독을 맡은 건물이다.

교문 앞 수원천을 건너는 다리 ‘매향1교’도 흥미로운 이야기가 있는 다리다. 삼일여학교 학감이던 독립운동가 김세환이 비가 오면 수원천 범람으로 등교에 어려움을 겪는 학생들을 위해 다리를 놓은 게 시초다. 그 자리에 지금의 매향1교가 세워졌다.

◇항거의 정신이 새겨진, 북수동성당~수원종로교회

매향1교를 건너 큰 길 방향으로 가면 ‘북수동성당’이 나타난다. 1897년 알릭스 신부가 팔부자집 중 한 채를 구입해 예비자들을 받으며 시작된 성당이다. 1931년 뽈리 신부가 부임해 이듬해 어머니가 주신 돈으로 수원시 최초의 고딕성당을 건립했다. 그는 일제의 압박에도 굴복하지 않고 한글로 된 교리서로 신자들을 가르치며 1948년까지 북수동성당을 지켰다. 수원 최초의 사립초등학교인 소화강습소(현 소화초등학교)는 뽈리화랑으로 활용되고 있다. 특별한 전시가 없어도 건물과 정원을 돌아보는 것만으로도 평온한 분위기를 느낄 수 있다.

현재 북수동성당 구역 일부는 원래 수원지역 천도교당의 본거지이자 3·1운동에서 주도적인 역할을 했던 ‘천도교 수원대교구’가 있었다. 수원지역 최대 규모의 만세운동이었던 1919년 4월3일 항거를 주도한 세력에는 천도교인들이 다수 포함돼 있다.

일제강점기와 한국전쟁을 거치며 소실된 종각을 2008년 복원한 여민각 맞은편에는 ‘수원종로교회’가 있다. 붉은 벽돌에 푸른 지붕을 인 건물은 수원의 아픈 역사와 격변의 시간을 함께 견뎌냈다. 수원종로교회 교인들로부터 삼일여학교와 삼일학교 등 최초의 근대교육이 시작됐다. 또 교인이었던 김세환, 이하영, 이선경 등이 독립지사로 활동하며 3·1운동과 애국계몽운동을 이끌었다.

◇민족의 얼을 지키는, 화성행궁~김세환 집터

길을 건너 ‘화성행궁’은 김향화를 비롯한 수원기생 30여명이 만세운동을 했던 곳이다. 576칸의 규모를 자랑하는 화성행궁은 평상시엔 관아 건물로, 임금이 행차했을 때는 임시 별궁으로 사용했다. 정조대왕은 재위 24년 중 13차례나 머물렀다. 그러나 일제는 화성행궁을 헐어 병원으로 사용했고, 만세운동이 번져가던 1919년 3월29일 자혜의원(봉수당)으로 위생검사를 받으러 간 기생들이 ‘대한독립만세’를 외치며 의로운 기상을 떨쳤다.

행궁을 지나 팔달산을 올라 정상에서 수원화성 전체를 조망할 수 있는 ‘서장대’도 연무대와 함께 3월 16일 수원 장날에 만세운동이 일었던 곳이다. 또 서장대에서 팔달문 쪽으로 가면 수원의 독립의지를 기리는 기념탑 2개가 나란히 서 있다. ‘3·1독립운동기념탑’과 ‘대한민국독립기념비’다. 대한민국독립기념비는 1949년 1월 16일에 만들어져 중포산에 있던 동공원에 세워졌는데, 1969년 10월 15일 3·1독립운동기념탑을 세울 때 이 곳으로 함께 옮겨졌다. 수원의 의인들을 기억하려는 시민의 성의가 수원시민들의 일상을 내려다보고 있다는 점에서 의미가 남다르다.

수원지역 독립운동을 기억하는 코스의 마지막은 ‘김세환 집터(정조로 792)’다. 민족대표 48인 중 한 명인 김세환은 수원과 충청지역 만세운동을 이끌고, 삼일여학교와 수원상업학교 등 교육자로서 민족의식을 고취한 수원의 대표적인 독립지사다. 그가 살던 생가터에 세워진 건물에서 운영되는 카페는 여전히 그를 기억하기 위해 노력하고 있다.